相続登記したらDMが来るのはなぜ?

「実家を相続して登記を済ませたら、不動産業者からDMが届いたり、営業電話がかかってきたり…これって個人情報が漏れてるの?」

相続手続き後にこのような経験をされ、ご不安に思われる方は少なくありません。当事務所にも同様のお問い合わせが寄せられます。

今日は、そんな皆様の疑問にQ&A形式でお答えし、スッキリ解説いたします!

Q&A

Q1. 相続登記をしたら、不動産業者や税理士からDMや営業電話が来るようになりました。私の情報がどこかから漏れているのでしょうか?

A1. ご心配されるお気持ち、よくわかります。

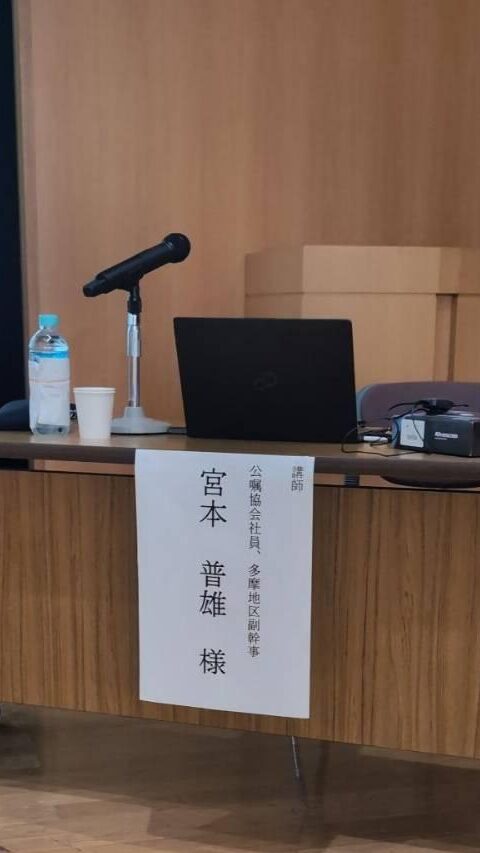

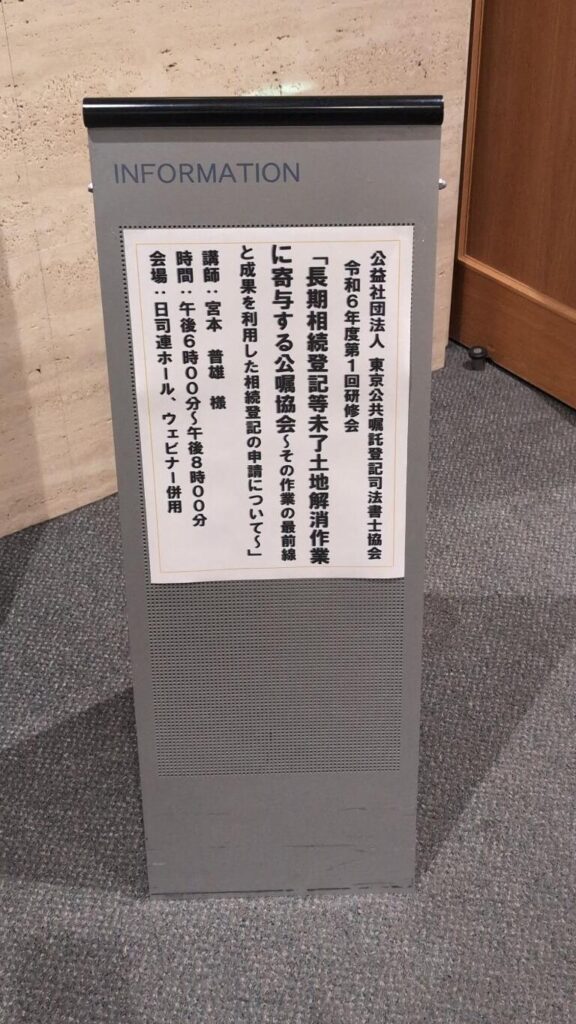

まず、私たち司法書士には法律で厳格な守秘義務が課せられています。司法書士法人槐事務所では、お客様の許可なく個人情報やご依頼内容を外部に漏らすことは絶対にありませんので、その点はご安心ください。

Q2. では、司法書士から情報が漏れていないとしたら、不動産業者などはどうやって私が不動産を相続したことを知ったのですか?

A2. それは、主に法務局で公開されている情報に基づいている可能性が高いです。

具体的には「不動産登記受付帳」と「登記簿(登記事項証明書)」という公的な記録から情報を得ていると考えられます。

Q3. 「不動産登記受付帳」とは、どのようなものですか?

A3. 不動産登記受付帳は、管轄の法務局が保管している帳簿です。ここには、「どの不動産について」「いつ」「どのような原因で(例:相続、売買、贈与など)」登記申請が行われたかが記録されています。この帳簿自体には、新しい所有者の氏名までは記載されていません。

重要なのは、この不動産登記受付帳は行政文書にあたり、誰でも開示請求をすれば入手できるという点です。

Q4. 「登記簿(登記事項証明書)」からは、もっと詳しいことが分かるのですか?

A4. はい。不動産業者などが不動産登記受付帳で「相続」を原因とする登記があったことを知ると、次にその不動産の登記簿(登記事項証明書)を取得します。

登記簿には、不動産の詳細な情報に加えて、新しい所有者(相続人)の住所と氏名が記載されています。これにより、DMの送付先などが特定されるわけです。

Q5. 電話番号も登記簿で分かってしまうのですか?

A5. いいえ、登記簿に電話番号は記載されていません。

では、なぜ電話がかかってくるのかというと、いくつかの可能性が考えられます。

例えば、過去に電話帳に電話番号を掲載したことがある場合、その古い電話帳が古本屋で売買されたり、専門の名簿業者が情報を収集・整理してリスト化していたりするケースです。また、インターネット上でご自身が公開した情報から辿り着くこともあり得ます。これらの情報をまとめた名簿を販売している業者も存在するようです。

Q6. こうしたDMや営業電話を止める方法はありますか?

A6. 残念ながら、これらの情報源は公的な記録や過去に公開された情報に基づいているため、完全に防ぐことは難しいのが現状です。

しかし、私たち司法書士法人槐事務所としては、特に相続というプライベートな出来事に関する情報が、本人の知らないところで容易に収集され、営業活動に利用される現状については、不動産登記受付帳の取り扱いに関して、プライバシー保護の観点から一定の制限を設けるなどの対策が必要ではないかと考えています。

最後に

相続に関する手続きは専門的で分かりにくいことも多いかと存じます。また、それに付随して今回のようなご心配事が出てくることもあります。

司法書士法人槐事務所では、お客様のプライバシーを厳守し、安心してご相談いただける体制を整えております。相続に関する疑問やお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください