知らないと損?相続・不動産登記の新ルールを司法書士が解説【2023年~まとめ】

目次

はじめに

- 「親から実家を相続したけれど、手続きは後回しになっている」

- 「昔に相続した土地の名義が、亡くなった祖父のままかもしれない」

もし、少しでも心当たりがあれば、この記事はきっとあなたのお役に立ちます。

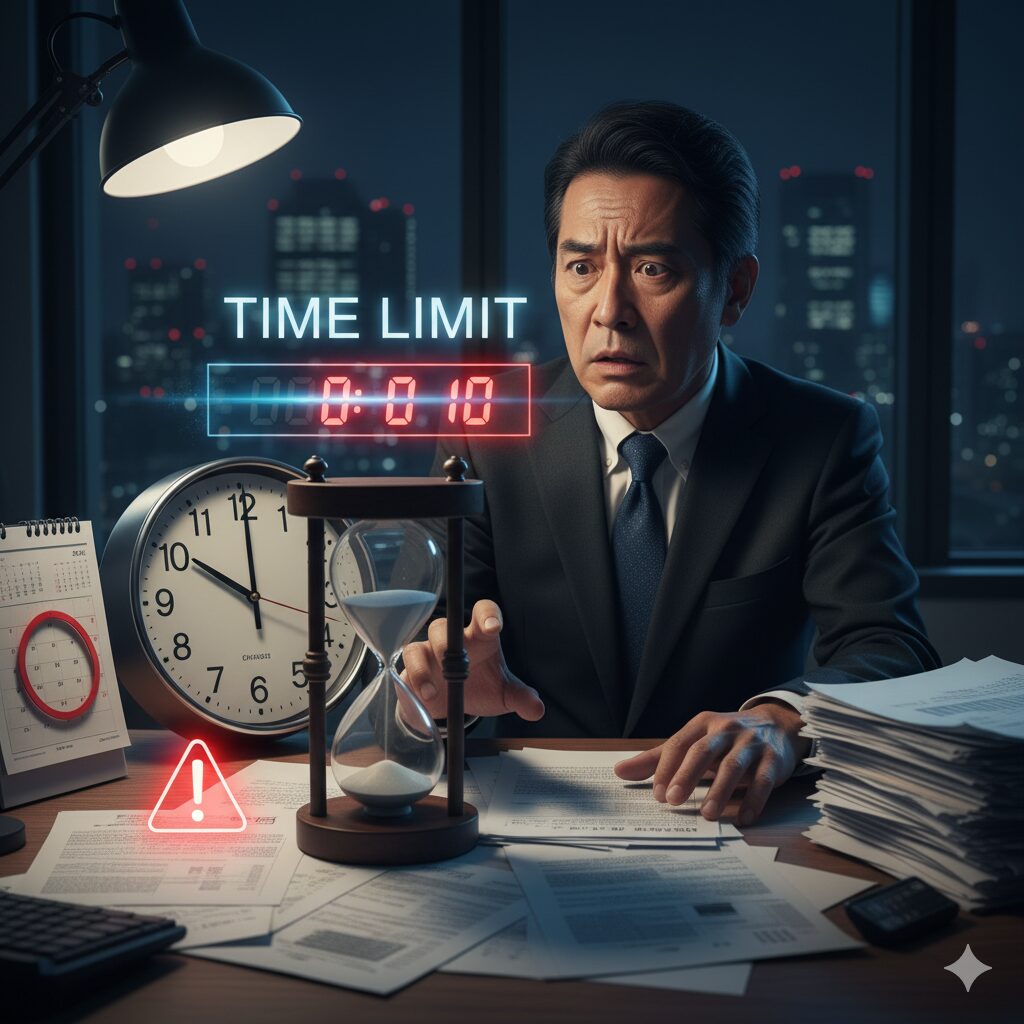

実は、2023年から不動産の相続や登記に関するルールが変わりました。特に、2024年からは、不動産所有者に新しい「義務」が課され、怠ると罰金が科される可能性があります。

しかし、心配しすぎないでください。手続きの負担を軽くする便利な新制度も始まっています。この記事では、「今、何をすべきか」を具体的にお知らせします。大切な資産を守るため、そして将来のトラブルを避けるために、最新のルールを一緒に確認していきましょう。

【超重要】不動産所有者の新しい「3つの義務」

最も重要なポイントが、不動産を持つすべての人に関わる「3つの義務」です。罰則もあるため、「知らなかった」では済まされない大切なルールです。

義務①:不動産を相続したら「3年以内」に名義変更を(相続登記の義務化)

これまで任意だった相続時の不動産の名義変更(相続登記)が、2024年4月1日から法律上の義務になりました。これは、最も影響の大きい変更点です。

- 何をすべき?: ご自身が不動産を相続したと知った日から、3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。

- 過去の相続も対象: この義務は、法律が施行される前に発生した相続にも適用されます。「何年も前に亡くなった親の名義のまま…」という不動産も対象ですので、急いで確認が必要です。

- 罰則は?: 正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)が科される可能性があります。

義務②:引越しや結婚で住所・氏名が変わったら登記を(住所等変更登記の義務化)

不動産の所有者情報(住所・氏名)を常に最新の状態に保つことも義務になります。こちらは2026年4月1日からスタートします。

- 何をすべき?: 引越しや結婚などで住所や氏名が変わった日から、2年以内に変更登記を申請しなくてはなりません。

- 罰則は?: こちらも正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料の対象となります。

義務③:遺産分割の話し合いには「10年」のタイムリミット

「相続人は多いけれど、話し合いがまとまらない…」といったケースのための新しいルールです。これは2023年4月1日から既に始まっています。

- どう変わった?: 相続が始まってから10年が経過すると、原則として、法律で決まった割合(法定相続分)で遺産を分けることになります。

- 何が影響する?: 「親の介護を一身に引き受けた(寄与分)」「他の兄弟は生前に多額の援助を受けていた(特別受益)」といった個別の事情を主張して、相続分を調整することが難しくなります。

- 特に注意が必要な方: 長年、遺産分割協議がまとまらずに放置されている不動産がある方は、ご自身の権利を守るためにも、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

ご安心を!手続きが簡単・便利になる新制度もスタート

「義務が増えるのは大変そう…」と感じた方もいるかもしれません。でも、ご安心ください。私たちの負担を軽くするための、便利な新制度も始まっています。

便利な制度①:「とりあえず」で義務を果たせる救済策(相続人申告登記)

「相続人の間で意見がまとまらず、3年以内に登記ができそうにない…」そんな時に使えるのが、この相続人申告登記です。

- どんな制度?: 相続人の一人が、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの簡単な手続きです。これだけで、ひとまず相続登記の義務を果たしたことになります。

- メリット:

- 費用が安い: 登録免許税(登記にかかる税金)がかかりません。

- 手続きが簡単: 相続人全員の協力は不要で、お一人から申し出ができます。

- 注意点: あくまで一時的な手続きです。遺産分割の話し合いがまとまったら、そこから3年以内に正式な相続登記が必要になります。

便利な制度②:住所変更を自動化できる!(スマート変更登記)※2025年4月~

将来の住所変更登記の手間をなくせる、画期的な仕組みです。

- どんな制度?: 一度だけ法務局に申し出ておけば、その後、住民票の住所を変更した際に、法務局が自動で登記情報を更新してくれるサービスです。

- メリット: 申出は無料です。一度手続きすれば、将来の住所変更登記の手間がなくなり、うっかり義務違反で過料を科される心配もなくなります。

便利な制度③:面倒な書類集めが楽になる!

相続手続きで一番大変な「戸籍謄本集め」の負担が、ぐっと軽くなりました。

- 戸籍謄本が、全国どこの役所でも取れるように: 本籍地が遠くても、お近くの市区町村役場の窓口で、親や祖父母などの戸籍謄本をまとめて取得できるようになりました(2024年3月~)。

- 証明書一つで手続きがスムーズに: 集めた戸籍謄本を元に、法務局で「法定相続情報一覧図」という証明書を発行してもらえます。これがあれば、その後の登記申請や銀行手続きで、分厚い戸籍の束を何度も出す必要がなくなります。

トラブル防止に!遺言や遺留分のルールも変わっています

将来の「争族」を避けるために、遺言に関するルールの変更点も知っておきましょう。

変更点①:遺留分は「お金」で解決するルールに

遺言によって財産がもらえなかった相続人が、最低限の取り分を主張する権利を「遺留分」といいます。このルールが大きく変わりました。

- どう変わった?: 以前は、遺留分を主張すると不動産が共有状態になるなど、話が複雑になりがちでした。

- 新しいルールでは: 遺留分は相当額の「金銭」を請求する権利に変わりました(遺留分侵害額請求)。これにより、例えば事業用の土地や自宅を、遺言通りに一人の相続人が守りつつ、他の相続人にはお金で公平に補償する、という柔軟な解決が可能になりました。

変更点②:公正証書遺言が「リモート」で作成可能に ※2025年10月~

遺言の作成がより便利になります。

- どう変わる?: Teamsなどのウェブ会議システムを使い、自宅にいながら公正証書遺言を作成できるようになります。

- メリット: 体が不自由な方や、遠方にお住まいの方でも、安心して確実に遺言を残しやすくなります。

まとめ:大切な資産を守るために、今できること

一連の法改正のポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 相続した不動産はありませんか? → 3年以内に登記が必要です。もし話し合いが難航しそうなら、まずは「相続人申告登記」を検討しましょう。

- 住所や氏名が変わっていませんか? → 2026年からは変更登記が義務になります。将来の手間を省く「スマート変更登記」の申出を覚えておきましょう。

- 何年も前の相続で、名義がそのままの不動産はありませんか? → 10年のタイムリミットルールに要注意です。お早めに専門家にご相談ください。

これらの手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかし、戸籍の読み解きが難しい、相続人が多くて連絡が取れない、仕事が忙しくて時間がないなど、少しでも不安や難しさを感じたら、私たち専門家にお任せください。

私たち司法書士法人槐事務所は、多摩市に根差し、皆様の大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをしています。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください