成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法的に支援するための大切な制度です。ご本人やご家族が安心して生活を送れるよう、制度の概要と、専門家である司法書士事務所に手続きを依頼する場合の流れやメリットについて解説します。

法定後見制度の概要

法定後見制度は、判断能力が既に低下してしまっている場合に利用する制度です。家庭裁判所が本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「成年後見」のいずれかに分類し、それぞれ「補助人」「保佐人」「成年後見人」を選任します。選任された成年後見人等は、法定代理人として、本人のために契約や財産管理、身上監護を行います。

また、将来の判断能力が不十分になった場合のため、予め備えができる任意後見制度もあります。

法定後見制度のメリット

- ご本人が行えなくなった契約等を、成年後見人等が代わって行えます。

- ご本人がした不利益な契約を、成年後見人等が取り消すことができます。

- 家庭裁判所が間接的にご本人の生活を見守ることで、財産の保護が図られます。

法定後見制度のデメリット

- 原則として財産を本人のため以外には使えません。

- 後見等が開始すると、事実上長期間に及びます。

- 家庭裁判所が職権(裁判所の判断)で成年後見人等を選任します。

親族後見人と専門職後見人、そして市民後見人

後見人には、ご親族がなる「親族後見人」と、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家がなる「専門職後見人」があります。 また、社会貢献の意欲のある一般市民の方が、市区町村の養成研修を経て後見人となる「市民後見人」という選択肢もあります。

専門職後見人のメリット・デメリット

メリット:

就任後の家庭裁判所への報告書作成(就任後1ヶ月以内及び年1回)は専門職が行います。

弁護士や司法書士が後見人に就任した場合、ご本人の法的トラブル発生の際に迅速な対処が期待できます。

デメリット:

後見人への報酬が発生し、本人の財産から支払われます(報酬額は裁判所が決定)。

身上監護が親族後見人と比較して不十分になる可能性があります。

親族後見人のメリット・デメリット

メリット:

ご本人と親族の方は、他人が関与しないため安心感があります。

報酬付与の申し立てをしないことで、経済的負担は少なく済みます(ただし、監督人が付される場合は後述の通り別途費用が発生する場合があります)。

デメリット:

過去には、着服や横領によるトラブルが多い傾向にありました。

後見人に課されている家庭裁判所への提出物の作成が負担となる場合があります。

「8割は専門職後見人で、親族は後見人に選ばれない。」の本当のところ

新聞や各種メディアでこのような論調の記事を目にしたことはありませんか?結論から申し上げると、前半は本当で、後半は誤った情報です。

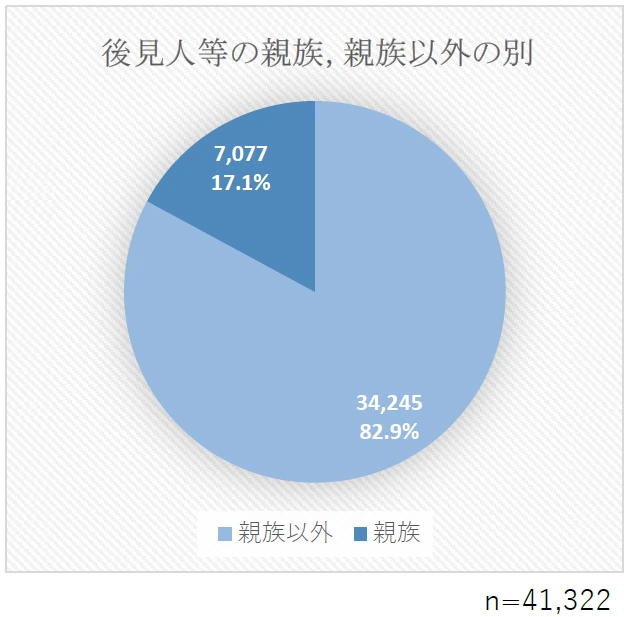

最高裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況-令和6年1月~12月-」の統計によると、確かに8割は親族以外であることが分かります。

「やっぱり親族は後見人に選ばれないのでは?」とお思いになられるかもしれませんが、これには理由があります。

裁判所はどうやって後見人を選ぶのか ― カギは申立書の候補書欄

後見人開始申立書には、成年後見人を誰にして欲しいのかを記載する欄があります。これが候補者欄です。家庭裁判所はこの記載と申立書に添付された資料を見て、その候補者が成年後見人として相応しいかを判断しています。

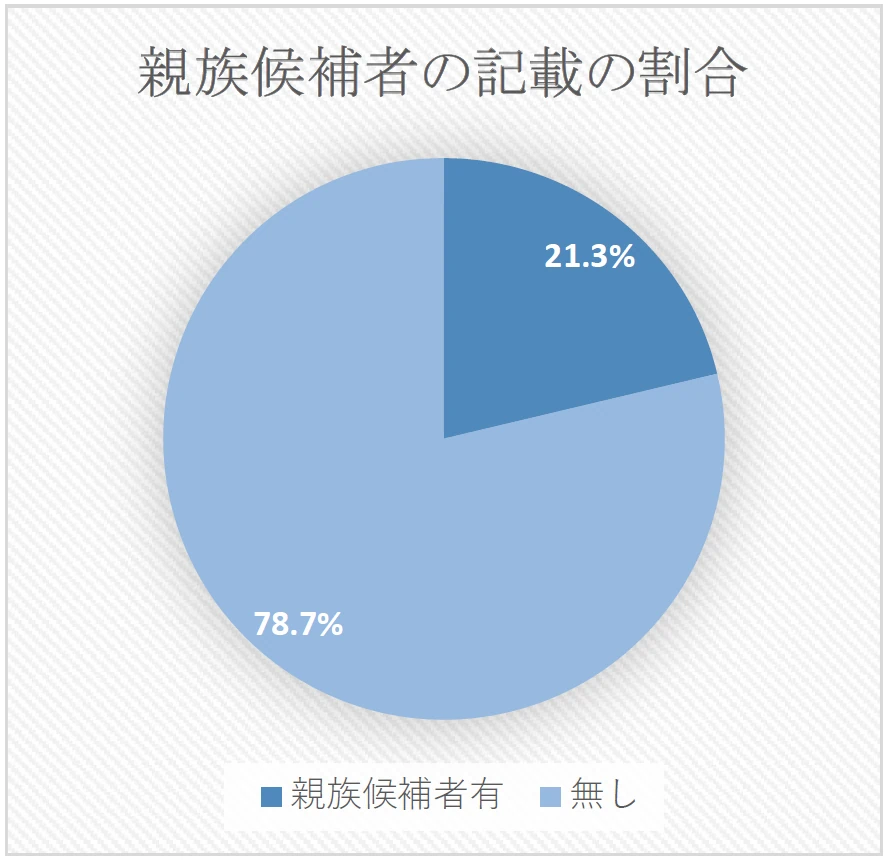

そして、申立書の候補者欄に親族が記載されていた割合は、以下のグラフのようになります。

このように、親族が候補者欄に記載されているのは約2割です。そもそも、親族を候補者として申立がされていないのが現状です。

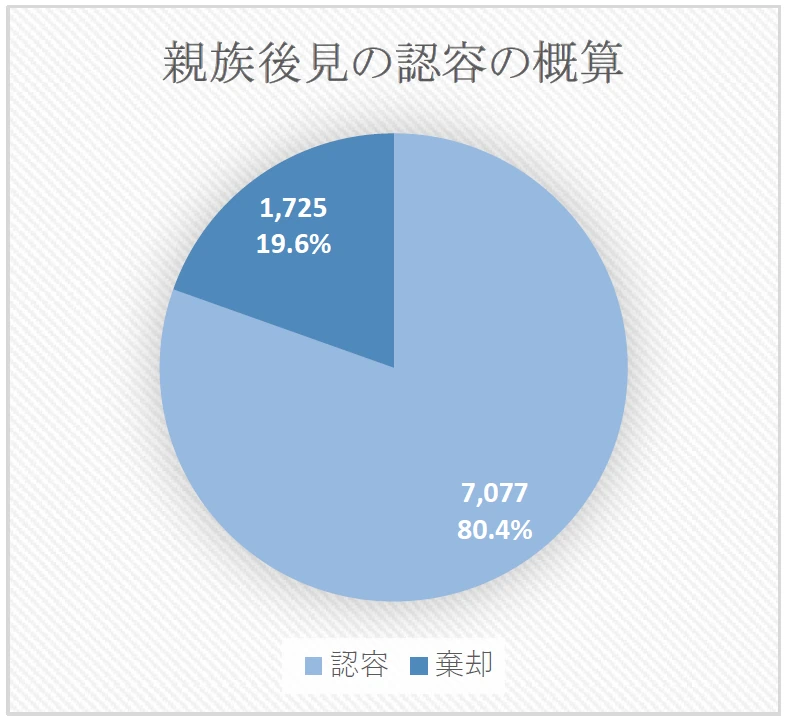

では、親族を候補者として申立をして、親族が後見人となった割合はどの程度になるか、計算したものが以下のグラフです。

親族が後見人として選任された申立ては、7,077件が認容され、1,725件が棄却されたことになります。

つまり、結論としては、そもそも親族後見人を候補者として申立をしておらず、親族後見人を候補者として申立をすれば、約8割が認容されていることになります。

親族後見人等が選任されにくいケース(近時の傾向)

では、どのような場合に親族後見人が選ばれにくいのか、諸説ありますが、弊社の経験上は、以下のような場合が多く感じます。

- 親族間に争いがある場合。

- 多額の借金や、相続手続を要する場合。

- 親族後見人候補者が高齢である場合。

- 親族後見人候補者の経歴、職業、収入、預貯金等の資産状況から不適任と判断された場合。

- ご本人の財産が高額である場合。

条件付きで親族後見人等が選任されるケース(東京家庭裁判所の傾向)

また、ご本人の財産が高額であっても、以下のような条件のもとで、親族後見人が選ばれるケースがあります。

- 専門職監督人の選任:弁護士や司法書士による監督人が選任され、親族後見人は監督を受けます。年数回の面談や財産状況・収支の報告が必要で、一定の行為には監督人の同意が必要になります。監督人への報酬が発生します。

- 後見制度支援信託の利用:一時的に専門職後見人が就任し、財産調査等を行った上でまとまった金銭を信託銀行に信託し、その後専門職後見人は辞任、親族後見人が後見業務を行います。

- 専門職後見人の共同選任:親族後見人と専門職後見人が同時に選任され、共同で後見業務を行います。

また、家庭裁判所から親族後見人に対し、これらのいずれかを選択するか、判断を促されるケースもあります。

特に注意していただきたいこと

槐(えんじゅ)事務所での手続きの流れ

槐事務所に成年後見の申し立てをご相談いただいた場合、一般的に以下の流れで手続きを進めます。

- ご相談とヒアリング

- ご本人やご家族の状況、お困りごとなどを詳しくお伺いします。

- 重要事項のご説明

- 成年後見制度の内容、手続きの流れ、費用などについて、わかりやすくご説明します。

- 書類の収集

- 申立てに必要な書類(戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、医師の診断書、ご本人の状況に関する情報シート、預貯金通帳のコピーなど財産関係書類など)の収集をサポート、または代行します。

- 申立書類の作成

- 収集した書類とヒアリング内容に基づき、家庭裁判所に提出する申立書類を作成します。

- 書類のご説明と申立人様によるご署名・ご捺印

- 作成した申立書類の内容をご確認いただき、申立人様(ご本人やご親族など)にご署名・ご捺印いただきます。

- 予納郵券や予納印紙の準備

- 申立てに必要な収入印紙や郵便切手をご案内し、準備をサポートします。

- 申立書の提出

- 管轄の家庭裁判所に申立書類を提出します。

当事務所に申立書類作成を依頼するメリット

槐事務所に成年後見の申立書類作成をご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

- 後見人としての実績: 司法書士法人槐事務所は、実際に後見人としての活動しており、豊富な経験と実績があります。

- ご本人とご家族に寄り添ったアドバイス: ご本人(被後見人となる方)の状況とご家族の意向を最大限に尊重し、最適なアドバイスをいたします。無理に家族信託を勧めたり、強引に後見申立てを進めることはありません。

- スムーズな書類収集: 複雑で手間のかかる書類収集をサポートすることでスムーズに進められます。

- 柔軟な対応: 申立書作成のみのご依頼も可能ですし、ご要望に応じて司法書士法人槐事務所が法人として後見人の候補者となることもできます。

- 信頼の体制 槐事務所は、公益社団法人リーガルサポートに所属しており、後見人として必要な研修単位を履修し、後見人として活動するうえで監督も受けています。安心してご相談ください。

まとめ

成年後見制度の利用をご検討されている方、手続きについて詳しく知りたい方は、お気軽に槐事務所までご相談ください。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください